プレスリリース

外国にルーツのある園児の保育・支援にかかわる保育者70%以上 保護者は乳幼児期からの異文化交流の必要性を感じ、保育園の取り組みに期待

どろんこ会グループ(本社:東京都渋谷区/理事長:安永愛香)は2023年5月から6月にかけて、グループのスタッフ約2200名および施設をご利用いただいている保護者様約6400家庭を対象に、「多文化共生」に対する意識調査を実施しました。

日本に暮らす外国の方が年々増加し、出入国在留管理庁の在留外国人統計によると、約307万人の外国籍の方が日本で暮らしています(2022年12月末時点)。 どろんこ会グループの保育園にも外国にルーツ※を持つ子どもが増えており、約6000家庭の利用者のうち、3.9%が外国籍の方です(2022年11月自社調べ)。

どろんこ会グループでは、子どもたちがグローバル社会を生きていくために、国籍や文化の違いを直接体験する機会を設け、互いを知り、認め合う土壌を育み、国籍を超えたインクルージョンを目指す取り組みが大事だと考えています。今後、乳幼児期からの異文化交流の必要性と意義を発信し、よりよい取り組みを提供していくために本調査を実施いたしました。

※日本在住で、国籍問わず、親のいずれかまたは両方が外国出身者である方や日本人の帰国子女などを指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41921/table/50_1_84d2b6166504b914dec974c0a803128f.jpg ]

【1】保育従事者の多文化共生に対する意識調査結果

【調査概要】

調査期間:2023年5月12日〜2023年6月14日

調査機関:どろんこ会グループ(自社調査)

調査方法:PCやスマホなどからアクセス可能なアンケートフォーム

調査対象者:どろんこ会グループの保育園、発達支援つむぎに勤務するスタッフ(保育士、栄養士・調理師・調理スタッフ、看護師、保育補助、用務、園事務、発達支援に関わる専門士など)

回答者数:693人(女性88.7%、男性10.1%、無回答1.2%/20代32.3%、30代21.5%、40代18.5%、50代16.6%、60代以上10.9%、10代0.1%)

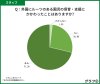

「多文化共生/異文化理解」という言葉は90%近くの保育従事者が聞いたことがあると回答

実際に外国にルーツのある園児の保育・支援にかかわったことがある保育従事者は70%以上

[画像1: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-47731e30c6deae571c82-0.png ]

「多文化共生/異文化理解という言葉を聞いたことがありますか?」という質問に対しては、グラフ1が示すように職種を問わず大多数のスタッフが「聞いたことがある」と回答しました。一方、「保育園は保育所保育指針により子どもたちの『国際理解の意識の芽生えなどが養われるように』保育に取り組むことを求められていることは知っていますか?」との問いに対して「知っている」と回答したのは78.9%でした。これは保育士・専門士以外の栄養士・調理師・調理スタッフ、看護師、保育補助、園事務などの職種で「知らない」の回答率が高くなったためとみられます。この結果から保育に携わるスタッフの大半は、「多文化共生」という言葉と保育園で求められる取り組みについて認知していることが分かりました。

[画像2: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-36b0dceca6d67c09ae92-0.png ]

では実際に「外国にルーツのある園児の保育・支援にかかわったことはありますか?」との質問には、71.3%のスタッフが「ある」と回答しており、保育士は高い割合で外国にルーツのある園児の保育・支援にかかわっていることが分かりました。

課題は「園児同士のトラブル」「言葉の壁」「多文化保育に関する知識不足」

[画像3: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-6c5730192b53bf4a5883-0.png ]

外国にルーツのある園児の保育・支援にかかわったことのあるスタッフに対し、「保育・支援の際にどのような課題を感じていますか?」と聞いたところ、グラフ3が示すように「母語や文化、習慣の違いで起こる園児同士のトラブル」が33.8%を占めました。具体例として挙げられた一部を紹介します。

「おいでおいで」のジェスチャーが「あっちへ行け」の意味になってしまい、それをご覧になった保護者様がお怒りになるトラブルを経験した。

言葉が通じない時、自分の気持ちが伝わらず、たたいたり、ひっかいたりがあった。

続いて「保育者の多文化保育に関する知識不足」という回答が24.5%に上りました。その他を選んだ中で最も多くを占めたのは「言葉の壁」でしたが、「母語をどの言語にするか保護者も保育者も相談して決めていない。結果母語の語彙や運用力が弱く、日本でも他国でも言語能力が低く育つ点」というスタッフによる指摘は非常に重要です。母語は家庭内でのコミュニケーションの基盤であり、学習言語の習得に必要な母語が育たないことは小学校以降、学校の授業の理解が難しくなり、学校にうまく適応できないといった影響を及ぼす可能性があります。生活の場としての保育園においては、家庭と十分に連携し、乳幼児期の言語形成を支えていくことが大事だと考えられます。

[画像4: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-ea5dc0def3f5d2363e8c-0.png ]

さらに「外国にルーツのある保護者とやり取りした際にどのような課題を感じていますか?」という質問に対しても、「言葉が通じない」という回答が42.9%を占めました(グラフ4)。文化によって保育・子育てに対する考え方が違うことや、日本の保育制度の説明や理解してもらうことの難しさも課題に挙げられました。

また、どろんこ会グループでは、お迎え時に「子どものその日の様子」を3分間以上伝達することを全園で目指しています。家庭での様子を会話の中から聞くことを心がけるとともに、保護者が困っていることや要望に耳を傾けることを大切にしているがゆえ、

言葉の細かなニュアンスの違いを伝えにくい。

翻訳ツールを使用したが、全てを伝えるには時間がかかってしまった。

翻訳ツールを使っても 言語の壁があり 誤解されてしまう可能性を感じる。

といった声が現場スタッフから上がり、翻訳ツールに全てを頼ることのできない現状も浮き彫りとなりました。

「外国にルーツのある家庭を受け入れる際に保育所で配慮すべきことは何だと思いますか?」という質問では、入園の書類やおたよりなどの多言語化対応を望む声が多く、事務的側面からのサポートが重要であることが分かりました。また、「行政との細やかな連携」という意見もあり、日本の保育制度の説明部分などは特に行政のサポートも望まれます。

多文化社会で生きていくうえで子どもたちにとって必要な経験とは

[画像5: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-370159245b1085d25107-0.png ]

「外国にルーツのある方々と生きていく社会に向けて、保育園において、子どもたちはどのような経験が必要だと思いますか?」という質問に対しては、「さまざまな国の食文化や遊び、生活習慣の違いを知る」と「一人ひとりの違いを認め合い、尊重することを教える(人権教育)」ことを保育従事者が重視していることが分かりました(グラフ5)。

どろんこ会グループでは各施設で地域の方にご協力をいただきながら、異文化交流の機会を設けています。タイ出身の保護者様を園にお迎えして言葉や移動手段、食べ物についてお話しいただいたり、近隣のネパール料理レストランで食文化について触れたり、オンラインでアメリカや台湾の方とつないで交流を行ったりと、さまざまな工夫をしています。この異文化交流が必要な理由についてスタッフの意見を一部紹介します。

[画像6: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-03b32098ef023226734d-8.jpg ]

[画像7: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-3aa434a3b95966e02888-9.jpg ]

さまざまな文化や言葉に触れることで育ち合う子どもの感性が育まれる。もしくは国際化・グローバル社会を生きていく子どもたちの選択肢・人生が豊かになる可能性があるから。

異文化交流を通して子どもたちなりに理解をし、咀嚼して吸収することで新しい考え方や関わり方などを身につけることができると思うから。

さまざまな国の人々が共存する社会になってきているため、幼いうちから一緒に生活を共にすることで差別をなくし互いに興味を持ち、そこから 日本だけでなく他国へと興味が広がっていくから。

小さな子どもたちでも、なんでちがうの?どんな食べものなの?といった素朴な興味がいずれ、異文化理解につながると思う。

そのほか、「多文化共生」について自由記述として考えや意見を募ったところ、以下のような意見がありました。

多文化共生について、異文化理解よりもさきに、肌や髪の色、家族のかたち、性別などみんな違いがあるが、どの子もみんな大切にされ愛され、尊重されるべき個人であることを伝えてあげたい。

自分自身の経験から、言葉の理解より大事なことは相手のことを分かろうと努力する姿が相手に伝わることだと実感している。

多文化共生は外国人に対してだけではない。異なる価値観を持つものに対する尊重と敬意とすり合わせだと思う。

日々の保育と平行して、外国や異文化について保育者が学ぶ時間を確保するのはとても難しい。 外国語を話せる人を園や地域で確保したりすることも、これからの保育には必要だと思う。

保育者に外国の方も採用してはどうか。

現行法では在留資格「教育」においても保育は認められておらず、福祉分野でも外国の方の就労が可能となっているのは「介護」のみです。保育士の人材不足が指摘される中、日本に暮らす外国の方が年々増加し、保育園を利用する外国にルーツをもつ子どもも増えていることを考慮すると、保育分野においては「永住権」や「日本人配偶者」など、就労に制限のない、日本に在住している方の採用を検討する必要があるのではないでしょうか。

【2】保護者の「多文化共生」対する意識調査結果

【調査概要】

調査期間:2023年5月12日〜2023年6月14日

調査機関:どろんこ会グループ(自社調査)

調査方法:PCやスマホなどからアクセス可能なアンケートフォーム

調査対象者:どろんこ会グループの保育園、発達支援つむぎご利用家庭の保護者様

回答者数:2783人(母親84.1%、父親15.4%、祖父母0.3%、そのほか0.2%/30代64.4%、40代26.5%、20代7.8%、50代1.2%、60代0.1%)

身近に外国の方とかかわる機会をもつ保護者は約40%を占め、

保育園での異文化理解の取り組みに期待度高

[画像8: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-9f5c3f47fd7c0f90bb90-0.png ]

[画像9: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-495d09a4b160d801a253-0.png ]

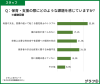

スタッフ同様、「多文化共生/異文化理解という言葉を聞いたことはありますか?」という質問をしたところ、80%近い保護者の方が「聞いたことがある」との回答をいただきました(グラフ6)。

また、「身近に外国の方とかかわる機会はありますか?」という質問に対しては、「知人、友人にいて頻繁にかかわっている」、「仕事でかかわっている」を合わせると1202人に上り、全体の約40%を占めていることが分かりました(グラフ7)。

[画像10: https://prtimes.jp/i/41921/50/resize/d41921-50-b273ce7fd360e60b7860-0.png ]

「外国にルーツのある方々と生きていく社会に向けて、施設において、子どもたちはどのような経験が必要だと思いますか?」という質問に対しては、スタッフ同様、「さまざまな国の食文化や遊び、生活習慣の違いを知る」と「一人ひとりの違いを認め合い、尊重することを教える(人権教育)」を重視されていることも分かりました(グラフ8)。

さらに、「多文化共生」についての自由記述では保護者様が乳幼児期からの異文化交流の必要性を感じていらっしゃると同時に、どろんこ会グループの取り組みに期待されていることもうかがえるコメントを多くいただきました。

小さいころから、“言葉や文化の違いがある”ことを認識することはとても大切だと思っています。異文化交流、各国の遊びや食事体験等含めて、さまざまな機会に触れることで、互いを知り認め合う習慣が早期に身に付けられればうれしいと思っております。

多文化と触れ合う機会を探しても、英語教室のような教育の場となることが多く、英語圏に限らないコミュニケーションの場がないかとちょうど考えていました。言語を学ぶなど教育的な内容である必要はなく、共に生きる多くの民族が存在していることを当たり前のことととらえられるような機会があればうれしい。

国籍だけでなく、LGBTQなども広まりつつあります。子どもたちにはさまざまな人との出会いをたくさん体験させてあげたいです。その経験を通じて、"違いがある事が当たり前"になっていってほしいと思います。

国籍や文化の違いに限らず世界には色々な人がいること、そしてそれは自分と同じ1人の人として大切な存在であることを伝える機会を家庭で取ることがなかなか難しい上に、話をして聞かせるよりも実体験を通した方が身を持って実感できると思うので、園でそういった活動を積極的に行っていただけるのはとても助かります。

どろんこ会グループは年齢の違う子が同じ部屋で共に過ごす異年齢保育、そして障害の有無で分けないインクルーシブ保育を実践し、全ての子が、頼り合い、ぶつかりあい、教え合い、生活しています。同じように国籍や言語、文化の違いも超えたインクルージョンを実現できるよう、今後も乳幼児期からの多文化共生の土台作りに注力していきます。

また、2022年には「保育園・学校での異文化理解・多文化共生〜外国にルーツを持つ子ども・保護者支援のヒント〜」というオンライン講座を開催しましたが、引き続き多文化共生についての学びの場も創出してまいります。

プレスリリースのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d41921-50-3491b8301304164ef72d0ff9964a5f1a.pdf

またはこちらのリンクをご覧ください

https://www.doronko.jp/action/20230822a/

どろんこ会グループについて

どろんこ会グループ(社会福祉法人どろんこ会、株式会社ゴーエスト、株式会社日本福祉総合研究所、株式会社南魚沼生産組合、株式会社Doronko Agri)は全国約160箇所に認可保育園、認証保育所、事業所内・院内保育所、学童保育室、地域子育て支援センター、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、就労継続支援B型事業所などを運営。次代を担う子どもたちの「にんげん力」を育む体験型保育・自然保育を行う。幼児期の性教育や男性保育士比率の高さなど、各種メディアでもその取り組みが紹介されている。

1998年設立。職員数約2200人。施設利用家庭数約6400家庭(2023年3月時点)

HP:https://www.doronko.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/doronkokai/

Twitter:@doronko_offical

Instagram:@doronko_official

Youtube:https://www.youtube.com/@user-gt6ss7dl4g

プレスリリース提供:PR TIMES